new school of

business and design

-

cohosted by

SHIBUYA QWS

-

powered by

DESIGNART

激動の時代に、必要とされるリーダーシップとは?

それは変化を洞察し新たな価値を生み出す力、

人々の心を動かし共感を呼ぶ力、

そして倫理観を兼ね備えた持続可能性を追求する力を備えていることではないでしょうか。

社会のあり方を変えるといわれているAIは、

“割り出す”ことや“再現すること”はできても、

それを逸脱するような創造を期待することはできません。

だからこそ、生身の人間が、

驚きに満ちた未来の仮説を立てることが、

まだ見ぬ世界への道しるべとなります。

物質的な豊かさから、本質的な喜びや感動へと

パラダイムシフトが起きているいま、

真のリーダーとなる人物には、社会とチームの想いが

重なり合うところからビジョンを見出し、

かかわる全員が夢中になるような結束点を見つけること、

そして、ひたむきに行動し続けることが求められます。

new school of

business and design

クリエイティブで世界に貢献する

世界は想像以上に複雑さと曖昧さをもち、一見すると捉えどころがないように思えます。

しかし、人々の記憶に刻み込まれるような物語や、

心を動かす体験を自ら提供できるとしたらどうでしょうか。

いま求められているのは、画一的なソリューションではなく、

多様な人種や文化を超えて共感を生み出すコミュニケーション、真に必要とされる製品やサービス、

そしてそれらを効果的に伝え届け、

ビジネスを牽引していくための

柔軟な視点と実行力です。

本講座では、時代を牽引するクリエイターや各界のトップランナーが、

社会に実装してきた豊富な事例をもとに、その思考のプロセスや企画をかたちにするための

スキルセットを解き明かし、

日本の素晴らしいものづくりを世界へと届ける人材を養成します。

DESIGNART研究所(国際ブランディングディレクター養成塾)は、文化維新を目指す私塾です。

幕末に吉田松陰率いる松下村塾が志士たちを後押ししたように、デザインやアートの力を駆使して、

複雑な世界にも耐えられる強く弾力のある価値を生み出していく。

それを伝え届けるノウハウとネットワーク構築を指南し、導く学舎です。

teachers

-

ou sugiyama

杉山 央

新領域株式会社

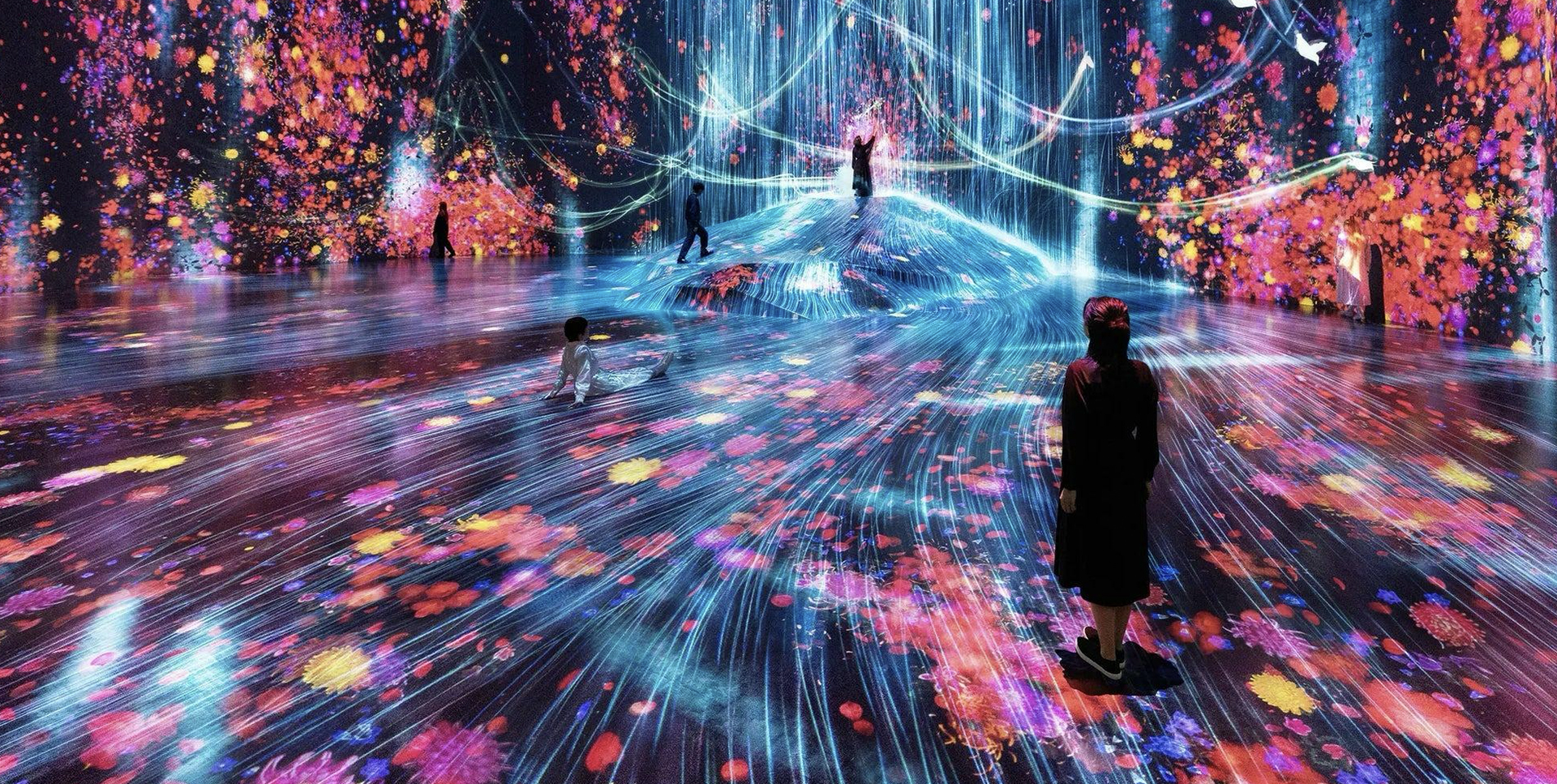

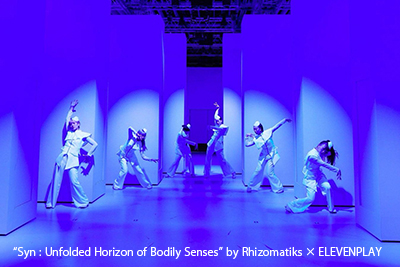

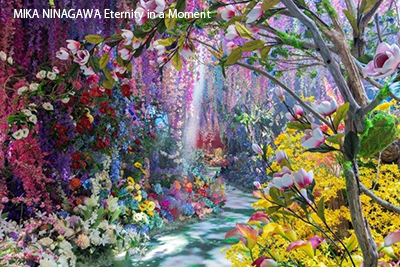

都市と表現者の新時代、

アートとテクノロジーで進化する

体験価値と街づくり

more

新領域株式会社

CEO

Art+Tech Producer2018年「MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless」室長。2023年虎ノ門ヒルズ「TOKYO NODE」企画責任者として、Rhizomatiks、蜷川実花との体験型展覧会を連続して手掛ける。2025年大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちのあかし」計画統括ディレクター、2027年横浜国際園芸博覧会テーマ事業館・展示ディレクターとして新たな体験づくりと施設プロデュースする。文化人にかこまれた家庭に生まれ、両祖父は文化勲章受賞の日本画家・杉山寧と建築家・谷口吉郎。伯父に建築家・谷口吉生と小説家・三島由紀夫を持つ。

-

ryosuke sakaki

榊 良祐

株式会社電通

「妄想学」VUCA時代の企業ブランディング

more

株式会社電通

Creative Director

Future Vision Studio 主催

OPEN MEALS フードテックアーティスト2004年アートディレクターとして電通入社。既存の広告手法に囚われないソリューション開発を得意とし、多様な企業のブランディングプロジェクトに従事。現在はビジョンドリブン型の未来事業開発プログラム「Future Vision Studio」を創設し代表を務める。近年のプロジェクトに、未来食産業共創プロジェクト「OPEN MEALS」。宇宙食市場共創プロジェクト「space foodsphere」。スポーツを軸にした都市開発『北海道ボールパーク』 。全都民配布の防災ブックプロジェクト『東京防災』などがある。2023年より東京大学非常勤講師。電通インターン「アイデアの学校」座長。グッドデザイン金賞はじめ国内外のクリエーティブアワード受賞多数。

-

yuta inoue

井上 裕太

KESIKI INC.

トラクションをデザインする

― つくる人のためのビジネス設計概論

more

KESIKI INC.

KESIKI Executive Director

Kepler 取締役COO/CFO

Whatever CorpDev Director企業改革と事業開発のコンサルティング、クリエイティブを基軸としたイノベーションスタジオの成長の主導、社会課題とデザイン/官と民/テクノロジーとクリエイティブを横断し融合してきた経験を生かし、新事業創出と組織変革・文化醸成に取り組む。

ディープテックスタートアップ・Keplerの取締役COO/CFO。カルチャーデザインファームのKESIKI、Well-beingの社会実験・実装を目指すOpen Medical Labの共同創業者。クリエイティブスタジオ Whateverのメンバー、社会変革推進財団(SIIF)やNPO法人クロスフィールズのアドバイザーも務める。

グッドデザイン賞 審査委員、九州大学Global Innovation Center 客員准教授、経産省「みらいのファッション人材育成」「グローバルファッションIP創出」プログラムパートナーなども歴任。 -

asako tsuji

辻 愛沙子

株式会社arca

「ブランド」は社会にどう向き合うべきか

~ 炎上からESGまで ~

more

株式会社arca

CEO / Creative Director社会派クリエイティブを掲げ、「思想と社会性のある事業作り」と「世界観に拘る作品作り」の二つを軸として広告から商品プロデュースまで領域を問わず手がける越境クリエイター。リアルイベント、商品企画、ブランドプロデュースまで、幅広いジャンルでクリエイティブディレクションを手がける。2019年春、女性のエンパワメントやヘルスケアをテーマとした「Ladyknows」プロジェクトを発足。2019年秋より2024年3月まで、報道番組「news zero」にて水曜パートナーをレギュラーで務める。多方面にわたって、作り手と発信者の両軸で社会課題へのアプローチに挑戦している。

-

takaya matsuda

松田 崇弥

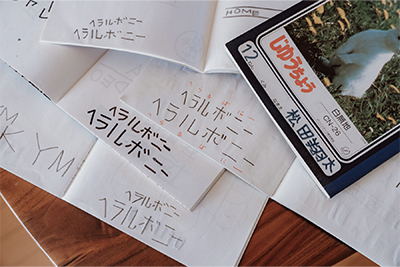

株式会社ヘラルボニー

新たな「ふつう」を再定義する社会運動

more

株式会社ヘラルボニー

代表取締役Co-CEO小山薫堂が率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズ、プランナーを経て独立。4歳上の兄・翔太が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、双子の松田文登と共にヘラルボニーを設立。「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、福祉を起点に新たな文化の創造に挑む。ヘラルボニーのクリエイティブ統括。東京都在住。双子の弟。Forbes JAPAN「CULTURE-PRENEURS 30」選出、第75回芸術選奨(芸術振興部門)文部科学大臣新人賞 受賞。NPO法人ニューロダイバーシティ理事。

著書「異彩を、放て。―「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える―」。 -

nao tokui

徳井 直生

株式会社Qosmo

AIで/と創る意味を考える

more

株式会社Qosmo

代表取締役

アーティスト

研究者アーティスト/研究者。AIを用いた人間の創造性の拡張を研究と作品制作の両面から模索。アーティスト、デザイナー、AI研究者/エンジニアなどから構成されるコレクティブ、Qosmoを率いて作品制作や技術開発に取り組むほか、23年7月設立のNeutoneでは、AIを用いた新しい「楽器」の開発を手がける。主な著書に『創るためのAI — 機械と創造性のはてしない物語』(大川出版賞受賞)。

-

junpei yusa

遊佐 淳平

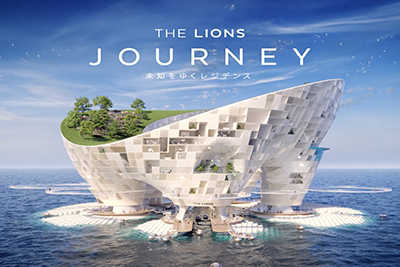

NOT A HOTEL株式会社

NOT A HOTELの日常のつくり方

more

NOT A HOTEL株式会社

Brand Director県立大宮工業高校卒。日建設計にてホテル、オフィスビル、再開発複合施設等の意匠設計に13年間の従事。2021年10月NOT A HOTELに参画。現在は全案件のBrand Directionを務める。

-

Jean Luc Colonna d’Istria

ジャンリュック・コロナ・ディストリア

ISTRIA conseil

国際的なデザイナーとローカル企業の化学反応から

グローバル市場を拓くビジネスを創出する

more

リテール専門家

デザインキュレーター

日本愛好家ジャンリュックは1986年、最初の2年間の東京滞在中にキャリアをスタートして以来、日本に精通しています。それ以来、バイヤー、デザインキュレーター、またはデザインイベントプロデューサーとして、さまざまなプロジェクトのために毎年日本を訪れています。

リテーラーとして、パリのコンセプトストアMERCIを設立し、最近ではルーブル美術館の近くに新しい日本食愛好家のためのコンセプトストアIRASSHAIをオープンしました。

過去20年間、彼は展覧会や小売店を通じて、多くの日本の工芸品やデザイン会社をヨーロッパ市場に紹介してきました。

彼はパリデザインウィークのさまざまなイベントの活発なメンバーであり、パリのデザインスクールで講師も務めています。

彼は、革新的なデザイナー・イン・レジデンス・プログラムであるInternational Design Expeditionsの理事を務めており、このプログラムは世界中の地域社会(イタリア、ポーランド、カンボジア、スウェーデンなど)の国際的な若手デザイナーとメーカーを結びつけています。

information

- 期間

- 2025年6月~11月(6ヶ月間)

- teachers

- 各界を牽引する8名

- requirements

- 世界に通用するブランディングを学びたい方

クリエイティブの力で世界に貢献したい方

社会人を3年以上経験している方 - skills

-

世の中に新しい価値を生み出したいと考えている人たちに最適なプログラムを用意しています。

ビジョンやコンセプト設計、コピーライティング、チームビルディング、新規事業開発、ツール制作、プロデュース、クリエイティブディレクション、営業、PRなど、業界や職種を問わず、ビジネスの現場で役立つ、企画作成や戦略立案、プロジェクトの実現に至るまでの実践的なノウハウやスキルを身につけられます。

実践コース

- 開催場所

- SHIBUYA QWS

- 受講料

- 385,000円(税込)

【5/30までに申込】早割価格:330,000円(税込) - 定員

- 30名

※法人 請求書払いまたは Peatix 決済

(カードにて分割払い可能)

※個人 Peatix 決済

(カードにて分割払い可能)

class schedule

-

10:00

座学 -

12:00

ランチ休憩 -

13:00

ワークショップ -

17:00

交流タイム -

18:00

終了

オンラインコース

- 開催場所

- オンライン

- 受講料

- 165,000円(税込)

【5/30までに申込】早割価格:110,000円(税込) - 定員

- 50名

※法人 請求書払いまたは Peatix 決済

(カードにて分割払い可能)

※個人 Peatix 決済

(カードにて分割払い可能)

class schedule

-

10:00

座学 -

12:00

終了

-

座学

各界のトップランナーが、自身の代表的なプロジェクトや仕事観などを通じて、ブランディングに関するさまざまな講義を行います。時代を牽引するプロフェッショナルな視点や、ストーリーテリングの技術などに触れることで、未来志向のビジネスデザインを学ぶことができます。

講義 2h

-

ワークショップ

講師陣が今後、取り組みたいと考えているテーマをもとに、受講者全員でどうすればそれが実現できるのかを探ります。デザイナート事務局によるメンタリングや、心に響くプレゼンの設計手法など、実践的なプロジェクト体験を通じてクリエイティブ力を磨くことができます。

お題説明、オープンディスカッション 1h

グループワーク 1h

発表+講師コメント 2h (1チーム20分) -

交流タイム

各回講師、デザイナート事務局とのフリーディスカッション。自身がいま抱えている課題を相談できるほか、受講者同士の交流により、これから社会に新しい価値を実装していく仲間が見つけられます。この場で生まれたつながりから、新しいプロジェクトが立ち上がることもあります。

1h

メンター紹介

-

笠間健太郎

株式会社アーツ・アンド・ブランズ 代表取締役

一般社団法人アートハブ・アソシエーション 代表理事

Forbes JAPAN ビジネスデザイン・アドバイザー

株式会社ヘラルボニー アート・プロデューサー

株式会社アーツ・アンド・ブランズ 代表取締役

一般社団法人アートハブ・アソシエーション 代表理事

Forbes JAPAN ビジネスデザイン・アドバイザー

株式会社ヘラルボニー アート・プロデューサー東京大学卒。電通にてマーケティング、ブランディングからクリエイティブ、キャンペーンまでをトータルに手がける統合コミュニケーション・ディレクターとして、幅広い業種の企業、ブランドを担当。エンターテインメント、アート、メディアなど文化の担い手とブランドが1つのプロジェクトを共創することを通じて互いにその価値を高め合うという「カルチャー・プロジェクト共創ブランディング」を発案しトヨタ自動車、レクサスなど大手ブランドで実践した。20年末に電通を退社しアーツ・アンド・ブランズを設立、その他さまざまな顔を持ってブランドと文化をむすぶ活動を展開している。近年の受賞歴はグッドデザイン賞、JACE イベントアワード最優秀賞など。22年3月に発行されたForbes JAPAN SPECIAL ISSUE 2022 アート×ビジネス「ART AS AN ATTITUDE -アート・ドリブンな未来入門-」を企画・監修。

-

青木昭夫

DESIGNART / 代表

DESIGNART / 代表

1978年東京都生まれ。DESIGNART代表。2005年デザインイベント〈DESIGNTIDE TOKYO〉のディレクターを務める。2009年MIRU DESIGN設立。異なる分野のデザイナーたちとのネットワークを活かし、プロモーションイベントのプロデュース、ディレクション、コーディネートや商業施設の空間演出を行う。また、〈more trees〉〈SHIBUYA FASHION WEEK〉のディレクションにも携わる。

-

福島大我

ADDReC株式会社 / 代表取締役

ADDReC株式会社 / 代表取締役

大手デベロッパーにて、戸建住宅や商業施設を含む住宅・医療・福祉分野における設計、不動産開発事業のコンサルティング、及びマーケティングを担当。同時に、東京エリアにおける賃貸住宅の販売戦略立案、ブランディング、新規商品のプロトタイプ開発等を手掛ける。 その後、広告業界にて空間プロデューサーを務め、セールスプロモーション領域でのブランドデザインとプロデュースを経験する。 2016年、ADDReC株式会社を設立。建築や不動産等のリアルな空間領域からの思想・技術に基づく「生活者」のためのデザインファームとして、行政、鉄道、住宅、観光、広告宣伝事業等の業界をまたぎながら、これまでにない新しい仕組みのデザインを目的に活動している。

SHIBUYA QWS

feature

-

各界のトップランナーの

ビジネスデザインを学べる - 目に見えること、耳にする情報には、すべて舞台裏があります。企画を発案し、いくつもの思考を経て、予算や契約に関する段取りを踏まえ、実際にかたちにする。しかし、それらのプロセスと手法は、各人各様です。DESIGNART研究所では、講師陣がこれまで手がけたプロジェクトをもとに、ビジネスでデザインの視点からフレームワーク化し、ブランディングディレクターに求められる資質をナレッジとして共有することで、プロジェクト全体を包括的に見渡せる視野と、その質を向上させる気づきが得られます。

-

実践的なプロジェクト体験で

クリエイティブ力を磨ける - 講師陣から課題として与えられるのは、まだ誰も取り組んだことのない未知のプロジェクトです。座学で学んだビジネスデザインのフレームワークをベースに、受講者全員でビジョンを共有し、課題に対する本質的な“解”を探り出します。デザイナート事務局によるメンタリングや、心に響くプレゼンの設計手法など、アイデアの発散・収束を繰り返しながら、実践的な体験を通してブランディングのポイントを理解し、クリエイティブのスキルを磨いていきます。

-

非公開のオンラインコミュニティで

受講生同士が交流できる - DESIGNART研究所では、これまで実践コース、オンラインコースを受講したすベての人が自由につながれる非公式オンラインコミュニティを開設しています。自身が手がけるプロジェクトの告知や相談、仲間集めなど、継続的な交流の場として活用することができます。新しいプロジェクトの立ち上げや、受講生仲間とハッカソンに参加して最優秀賞を獲得したなど、ここからいくつもの成果が生まれています。

opening

closing

timeline

-

6.

fri

27

- エントリー締め切り

-

7.

tue

1

- 選考結果、お支払いご案内

-

7.

wed

9

- オリエンテーション

-

7.

sat

12

- 講義開始

-

- 7/12.

-

講師:杉山 央

都市と表現者の新時代、

アートとテクノロジーで進化する

体験価値と街づくり - 7/26.

-

講師:榊 良祐

「妄想学」VUCA時代の企業ブランディング - 8/9.

-

講師:井上 裕太

トラクションをデザインする

― つくる人のためのビジネス設計概論 - 8/23.

-

講師:辻 愛沙子

「ブランド」は社会にどう向き合うべきか

~ 炎上からESGまで ~

- 8/30.

-

講師:松田 崇弥

新たな「ふつう」を再定義する社会運動 - 9/13.

-

講師:徳井 直生

AIで/と創る意味を考える - 9/20.

-

講師:遊佐 淳平

NOT A HOTELの日常のつくり方 - 11/8.

-

講師:ジャンリュック・コロナ・ディストリア

国際的なデザイナーとローカル企業の化学反応から

グローバル市場を拓くビジネスを創出する

-

11.

fri

14

- クロージング

Q&A

-

Q

途中で受講をやめたいもしくは事情で受けれない場合の、未受講分の料金に関して、返金はされますか?

- 基本的に、申し込み後のキャンセルはお断りさせて頂いております。

-

Q

支払い方法はどんな方法になりますか?

- 基本は、クレジットカード払いになります。法人のみ振り込み払いも対応いたします。

-

Q

気になる講義だけ受講したいのですが可能でしょうか?

- 本プログラムは全8回と交流会にもなるべく参加いただくことを前提としているため、気になる講義だけの参加はおすすめはしていません。

-

Q

領収書は発行可能でしょうか?

- peatixから領収書の発行が可能です。

announce

応募フォームご記入いただき、

お申し込みいただいた方の中から

事務局にて受講者の選考を

行わせていただき、

後日、選考結果の

ご連絡をいたします。

※最初と最後に講師と受講者が交流できるオリエンテーションやクロージングセレモニーを開催予定。第一線で活躍するクリエイター及び思想の高いメンバーとネットワーキングできます。(軽食付き。オンラインコースも参加可。)

※受講には審査がございます。受講申し込みの際には、ご自身のお仕事や経歴についてのアンケートにお答えいただきます。

※各講義(座学)はオンラインコース受講者向けに、オンライン配信を行います。同時にアーカイブも行うので、どうしても出られなかった場合にも、開校期間中は全コース受講者の方は、動画でも講義の内容を閲覧いただけます。